Un livello di hate speech senza eguali, per una vicenda nata attorno al ring, condita di fake news e arrivata a diventare un caso politico internazionale. Il match olimpico di pugilato tra l’azzurra Angela Carini e l’algerina Imane Khelif – categoria 66 kg – tenutosi ieri e concluso con la vittoria di quest’ultima dopo il ritiro dell’italiana, sta riempiendo da giorni le pagine dei giornali, ma ancor più i flussi social con commenti d’odio su diversi fronti.

di Ilaria Leccardi

Partiamo dai fatti. Alcuni giorni fa, quando viene diffuso il nome dell’avversaria dell’azzurra a seguito del sorteggio, i giornali iniziano a sollevare il caso: si tratta di Imane Khelif, testa di serie numero 5, attorno a cui da qualche tempo è in corso uno scontro internazionale ai massimi livelli dello sport. L’atleta lo scorso anno era infatti stata squalificata dall’IBA (International Boxing Association) agli ultimi Campionati del Mondo, assieme alla taiwanese Lin Yu-tin, a seguito di test che avrebbero definito il “mancato rispetto dei criteri di idoneità per la partecipazione alla competizione femminile” (come si può leggere dal comunicato ufficiale dell’ente internazionale). Una decisione definita “arbitraria” dal Comitato Olimpico Internazionale, soprattutto per le modalità in cui è stata effettuata, “senza una procedura adeguata, considerando che le due atlete gareggiano in competizioni internazionali di alto livello da molti anni”. Tant’è che alle Olimpiadi di Parigi Imane Khelif e Lin Yu-tin, che avevano già partecipato ai Giochi di Tokyo, sono state ammesse e la validità della loro partecipazione è stata ribadita con un’altra nota emessa dal CIO nella serata di ieri.

Un comunicato pubblicato a seguito dell’inasprirsi dei toni. Perché nel frattempo il caso mediatico in vista del match tra Khelif e Carini era già montato. Dapprima le testate italiane hanno parlato di “pugile trans”. Alcune addirittura, contravvenendo a qualsiasi regola deontologica nei confronti delle stesse persone trans, arrivano a parlare di “uomo che gareggia con le donne”. Politici e ministri si scomodano per gridare allo scandalo. Poco per volta si ricompongono i pezzi del puzzle ed emerge che – sono sempre ricostruzioni – il problema di Khelif, donna che ha sempre gareggiato con donne, sarebbero i livelli alti di testosterone. La sua situazione potrebbe essere quella di una persona con “variazioni delle caratteristiche del sesso” (DSD) che possono comportare iperandroginismo, cioè una produzione di ormoni superiore alla media generale. In patria Khelif è una stella dello sport, una stimatissima atleta, ambasciatrice Unicef. Si è allenata anche in Italia, presso il Centro Nazionale di Pugilato di Assisi.

Ieri il giorno tanto atteso. Le pugili salgono sul ring, inizia il match. Khelif parte più aggressiva. Carini dopo alcuni secondi si ferma e va all’angolo, si fa aggiustare il caschetto. Si riprende, la pugile algerina manda a segno un destro. Dopo aver incassato, Carini si avvicina nuovamente al suo angolo e, dopo 46 secondi dall’inizio dell’incontro, decide di ritirarsi. “Mi ha fatto malissimo”. Il dolore al naso è troppo forte. La seconda Olimpiade di Angela Carini termina così.

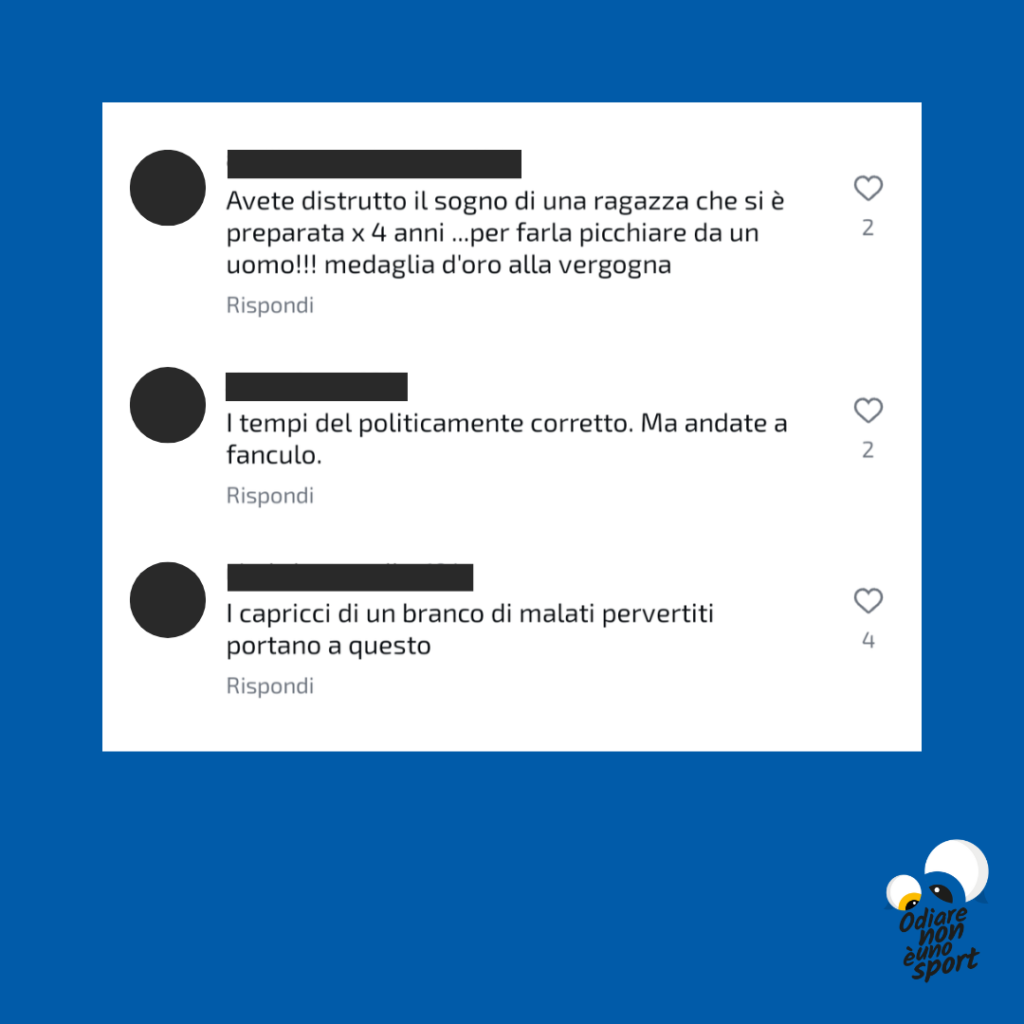

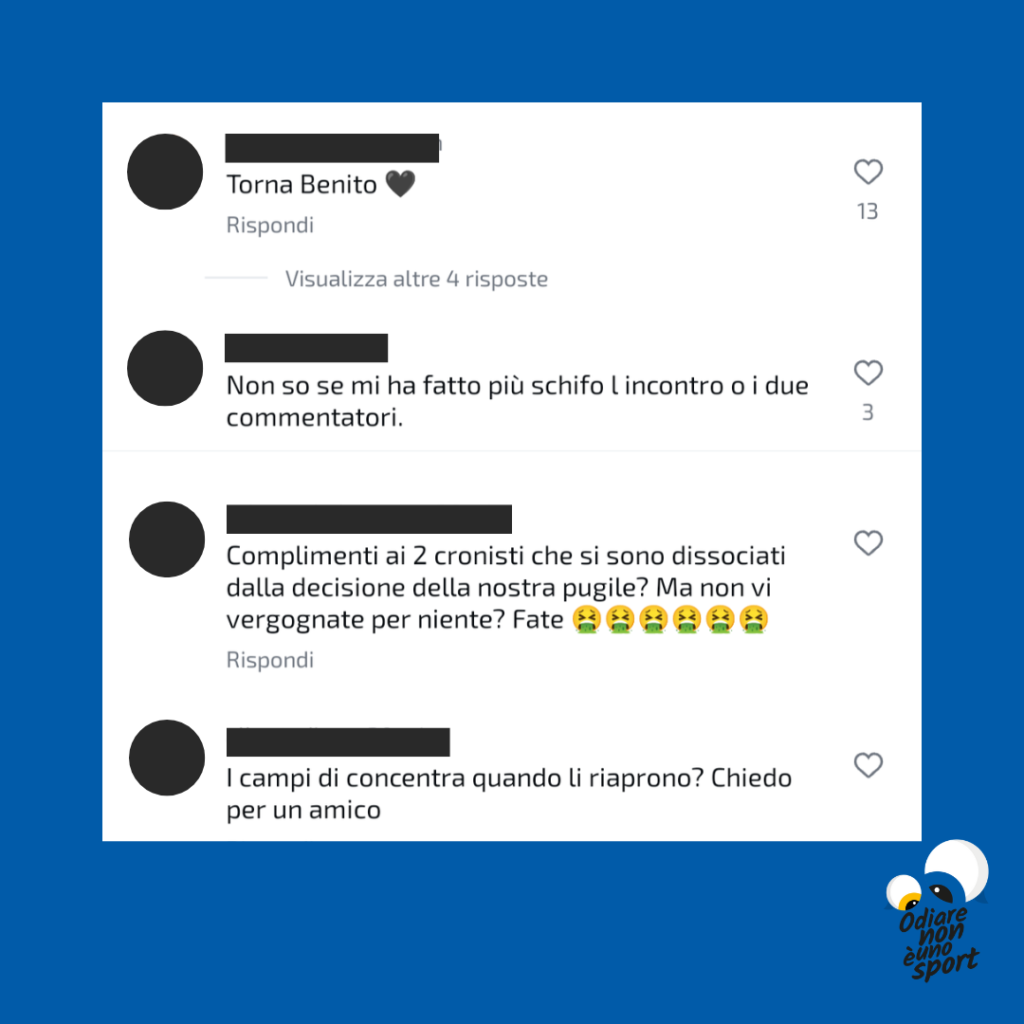

Senza voler entrare negli aspetti tecnici e nei regolamenti, che in ogni caso consentivano all’atleta algerina di partecipare, la vicenda ha scatenato un’allarmante ondata di odio social, prima nel dibattito italiano poi anche a livello internazionale, con una fortissima polarizzazione. Fin da subito è stata presa di mira la pugile algerina, contro la quale si sono scatenati messaggi in forma di aggressività verbale, linguaggio volgare, ma anche vere e proprie forme di discriminazione, sottoforma di omofobia e transfobia, benché appunto lei non sia una persona trans. Molti dei commenti sono inquadrabili come attacchi alla comunità lgbtqia+ o al mondo del femminismo. La pugile viene definita nei peggiori modi, con epiteti scurrili, con totale disattenzione nei confronti della sua reale storia umana e sportiva.

Quindi, a seguito dell’andamento del match, dopo il ritiro dell’italiana, il dibatitto e il flusso social si sono ulteriormente polarizzati. Da una parte chi si è schierato con Carini e la decisione del ritiro, dall’altra chi ha invece parlato di “sceneggiata”, attacando la pugile italiana che alla fine del match non ha stretto la mano all’avversaria. In entrambi i casi, i commenti d’odio si sono moltiplicati in direzioni diverse, con rinnovati attacchi a Khelif, ancora definita “uomo”, “camionista” “trans”, con epiteti e linguaggio volgare, nonché espressioni razziste nei confronti del suo paese di appartenenza e addirittura ai migranti algerini. C’è chi parla di “violenza di genere sul ring”, chi in maniera volgare fa riferimento agli organi sessuali di Khelif, in un senso o nell’altro (“è donna, è nata con la f.”, o “Carini ha fatto bene, rischiava che la Khelif la prendesse a pisellate”, “si sistema il pacco, avete mai visto una donna sistemarsi il pacco?”). Dall’altra parte contro Angela Carini, pugile azzurra dall’importante storia alle spalle, accusata di aver abbandonato il match in maniera strumentale, irrisa per quello che è stato considerato uno scarso livello di combattività, tacciata di vittimismo e di andare alla ricerca di visibilità. I commenti in questo caso si sviluppano maggiormente in forma di linguaggio volgare o con una modalità irrisoria: “Pensava di fare danza classica?”, “Pensava di giocare con le barbie?”.

E anche quando, di fronte all’elevato livello di aggressività, i social media manager delle testate giornalistiche italiane sono intervenuti in maniera esplicita, il flusso non si è fermato, anzi. “Vi chiediamo di esprimere le vostre opinioni senza sfociare in discriminazioni di alcun genere”, scrive il profilo Instagram della Gazzetta dello Sport. Commento che a sua volta, nel giro di pochi minuti, ha scatenato un ulteriore marea di commenti di aggressività verbale da parte degli utenti. Così come sono stati presi di mira con hate speech e insulti i telecronisti Rai che in diretta hanno commentato la scelta di ritirarsi di Angela Carini, con le parole: “Non è una bella figura” .

Il caso è diventato presto anche internazionale, ma a far rumore è la dimensione di fake news globale che ha assunto la vicenda. Alcune ore dopo il match, Elon Musk, proprietario di X, tra le persone con maggiore visibilità web al mondo, ha rilanciato un post con la fotografia di Angela Carini e le parole: “Gli uomini non appartengono allo sport femminile #IStandWithAngelaCarini. Rendiamolo trend 🔥”. Viene lanciato il trend. X/Twitter si scatena. Interviene sul caso anche Jk Rowling, autrice della saga di Harry Potter che già in passato aveva espresso posizioni molto criticate, escludenti nei confronti della comunità trans. Si moltiplicano meme che accomunano Khelif e Mike Tyson con la parrucca.

Il dato di fatto è che, ancora una volta, temi sportivi che toccano tematiche relative alla razzializzazione (si veda caso Egonu-Nazionale italiana, come spiegato nella seconda edizione del Barometro dell’Odio nello Sport), al protagonismo femminile o alle differenze di genere, sono capaci più di altri di scatenare l’odio online. E questo anche quando la specifica disciplina sportiva non trova certo i favori delle cronache. Quando mai infatti il pugilato è stato al centro della narrazione sportiva o ha suscitato un flusso di click e commenti così elevato? Qui si esula dallo sport e un ruolo importante lo ha senza dubbio la confusione generata da una scorretta informazione di base sull’argomento, per responsabilità delle testate giornalistiche che inizialmente hanno fornito informazioni imprecise e mal contestualizzate sulla figura dell’atleta algerina. Questo si è unito agli interventi di alcuni noti esponenti politici che, sempre attraverso i canali social, hanno dato visibilità alla controversia utilizzando alcune parole chiave ed espressioni, per altro in maniera scorretta, capaci di aumentare il livello di polarizzazione (una su tutte “pugile trans”). Una vicenda che, nel suo complesso, ha dimostrato uno scarso rispetto di fondo nei confronti di entrambe le protagoniste, anche per l’eccessivo carico di aspettativa che si è creato nei confronti del match.

E così, se nei giorni precedenti all’incontro che ha visto sul ring Angela Carini, la boxe aveva sollevato dibattito e discussione a causa di una serie di decisioni arbitrali e punteggi sfavorevoli alle azzurre e agli azzurri, il ring è tornato al centro del dibattito in una forma tutt’altro che conforme allo spirito olimpico. Tanto più che la stessa pugile italiana e i suoi allenatori non avevano espresso alcun giudizio negativo, alcuna protesta formale o alcun attacco contro l’atleta algerina e la sua possibilità di competere ai Giochi. Imane Khelif è una pugile battibile, come aveva dimostrato la sua eliminazione ai quarti di finale a Tokyo 2020.

FOTO di copertina rawpixel.com